- Détails

- Catégorie : Cinéma

Chez les Dumar, on est chef d'orchestre de père en fils : François, le patriarche, achève une longue et brillante carrière internationale, tandis que Denis, le fils, vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique.

Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il est fou de joie. Heureux pour son père, et en même temps envieux, Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'il y a méprise et que c'est en réalité lui qui est attendu à Milan...Un film orchestré par un sublime casting : Pierre Arditi, Yvan Attal, Miou-miou… A voir en famille.

- Détails

- Catégorie : Cinéma

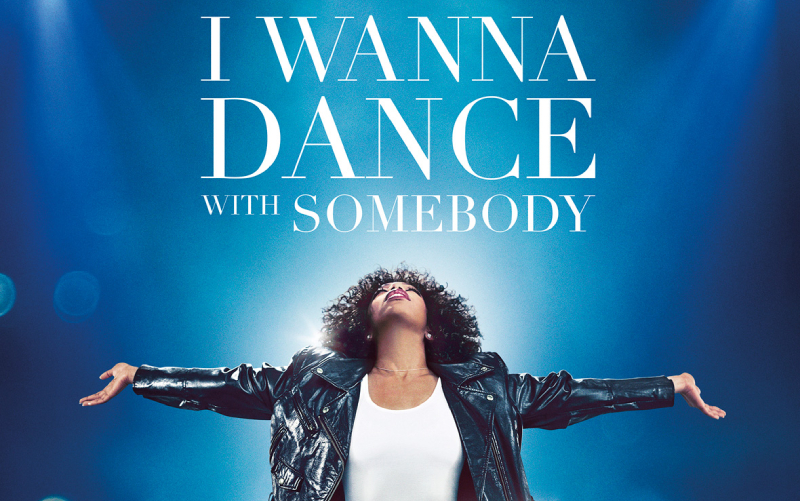

Le portrait sans concession d'une femme complexe qu'on surnommait la "Voix".

De ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d'artiste parmi les plus récompensées et renommées de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston. Un parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels et des chansons les plus emblématiques de la star. La réalisatrice de « Harriet » montre par ce film biographique, l’histoire de la chanteuse internationale, nous dévoile avec pudeur le destin glorieux mais aussi tragique de la diva.

La voix de l’interprète, comédienne Naomi Ackie est juste et magnifique mais malheureusement l’actrice ne ressemble pas physiquement à la star, peut-être une manière voulue par la réalisatrice de montrer que Whitney Houston était unique. Un film tout public !

Whitney Houston : I Wanna Dance With Somebody, de Kasi Lemmons, 2023

- Détails

- Catégorie : Cinéma

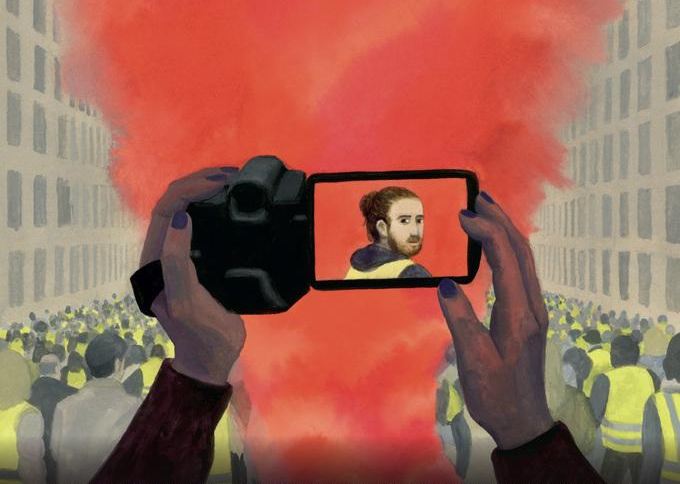

“Je rencontre Pierrot à l’automne 2018. Nous manifestons ensemble au cœur du mouvement des Gilets jaunes. La terre tremble, nos cœurs aussi. Nos corps se mêlent à des milliers d’autres qui expriment leur colère dans la rue tous les samedis." Laurie Lassalle

La réalisatrice a participé au mouvement des gilets jaunes, elle y rencontre Pierrot, tombe amoureuse. Boum Boum est le récit croisé de cette lutte collective et d’un amour naissant. Au fil des manifestations et des rencontres la caméra au plus proche des corps nous raconte comment le désir dans ce qu’il a de plus charnel et la colère sociale peuvent s’entremêler. Si la réalisatrice se met en scène et en danger ce n’est pas le narcissisme qui guide sa démarche mais plutôt la volonté de montrer que si l’amour et la révolution sont peut-être des utopies, une étincelle contient toujours la promesse d’un incendie.

- Détails

- Catégorie : Cinéma

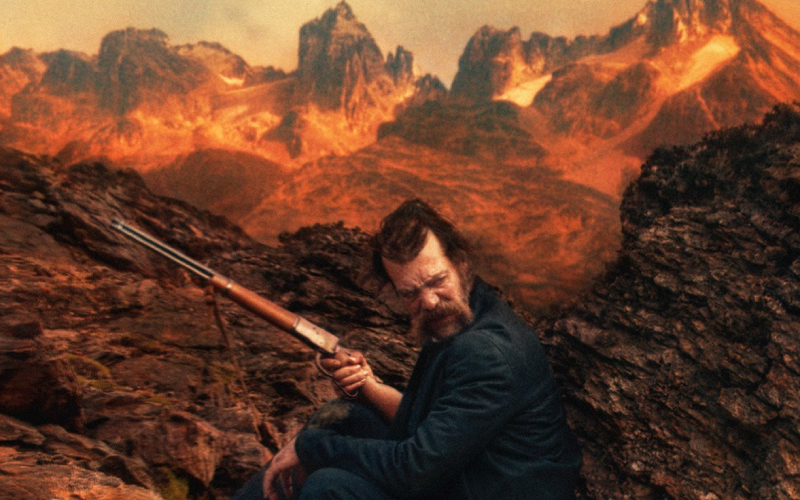

Attablés autour de verres de vin, de vieux chasseurs italiens se racontent la légende de Luciano.

Un ivrogne imprévisible et ombrageux qui vécut dans leur petit village il y a quelques générations de cela. Un jour, Luciano dépassa les bornes et commis une faute grave qui impacta sa vie de manière irréversible. Gabriele Silli, qui interprète Luciano, se montre impressionnant dans son incarnation de l’insoumis colérique. Le réalisme de cette première partie, qui dépeint la vie misérable de paysans italiens, cède ensuite sa place à la légende. Le paysage et la lumière changent. Le film se transforme alors en un western mystique. La Légende du Roi Crabe est un film âpre, où la nature tient une place importante, et où la mise en scène épurée met en lumière le personnage hors norme qu’est Luciano. Un premier long métrage surprenant qui a reçu plusieurs prix internationaux.

La Légende du Roi Crabe, de Alessio Rigo De Righi & Matteo Zoppis, 2021

- Détails

- Catégorie : Cinéma

Faisant écho à la fin de l’homme rouge.

Ou le temps du désenchantement de Svetlana Alexievitch, TraumaZone est une série documentaire ambitieuse composée uniquement d’images d’archives issues des archives de la BBC, qui en plus de sept heures nous raconte la fin de l’URSS. Si quelques intertitres rappellent des éléments de contexte, il n’y a pas de commentaires mais la force des images et du montage nous raconte et nous fait ressentir la fin d’un monde. Le documentaire fait constamment des allers retours entre les grands événements (perestroïka, guerre en Tchétchénie, arrivée au pouvoir de Boris Eltsine) et la vie des femmes et des hommes ordinaires qui subissent ces changements radicaux modifiant en profondeur leur mode de vie. Que se passe-t-il quand on expérimente un capitalisme extrême ? Comment un mélange de corruption, d’incompétence et d’ingérence étrangère va mener jusqu’à l’avènement de Poutine ?

Russia 1985-1999, TraumaZone, de Adam Curtis, 2022

Série documentaire de 7 épisodes d’une heure. Visible sur Youtube.

- Détails

- Catégorie : Cinéma

Le film retrace l'investigation menée par Jodi Kantor et Megan Twohey pour le New York Times au sujet des accusations d'agressions sexuelles commises par le producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein.

Remarquable film-dossier où l’on assiste à une enquête minutieuse et haletante. La réalisatrice se focalise sur les témoignages des victimes du prédateur sexuel et montre bien la solitude des victimes. Les journalistes n’ont pas cédé aux intimidations et ont produit un travail rigoureux et implacable. Les comédiennes Carey Mulligan, que l’on a vu dans l’excellent film Les Suffragettes, et Zoe Kazan, petite fille d’Elia Kazan, sont parfaites et très investies. Cinq ans seulement après cette affaire qui a engendré le mouvement #Me Too, le cinéma américain prouve une nouvelle fois sa formidable capacité de recyclage et d'évocation de l'histoire récente. Sobre mais passionnant.